Le numérique occupe une place centrale dans nos sociétés modernes : il soutient l’économie, la recherche, les communications et les loisirs. Cependant, derrière cette apparente immatérialité se cache une empreinte environnementale considérable.

Selon plusieurs études (ADEME, Shift Project), le secteur numérique représente entre 3 % et 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit autant que le trafic aérien civil mondial.

Cette part pourrait doubler d’ici 2030 si aucune mesure n’est prise, portée par la croissance du cloud, de la vidéo en ligne, de la data et de l’intelligence artificielle. Les logiciels jouent un rôle déterminant : leur conception et leur exécution conditionnent la consommation énergétique des serveurs et la durée de vie des équipements.

Face à ces enjeux, le Green Coding aussi appelé codage vert, développement durable logiciel ou green software s’impose comme une démarche essentielle pour réduire l’empreinte carbone du code et construire des applications écoresponsables.

Comprendre le Green Coding : définition et enjeux

Qu’est-ce que le Green Coding ?

Le Green Coding, ou eco code, désigne l’ensemble des pratiques de conception, de développement et de maintenance logicielle visant à réduire l’impact environnemental du numérique.

Il s’agit d’un pilier du développement durable logiciel, dont l’objectif est de rendre le code plus sobre, plus efficace et moins énergivore sans compromettre la performance.

Quelques données clés :

- Le secteur numérique consomme près de 10 % de l’électricité mondiale (IEA, 2023).

- Les data centers représentent environ 460 TWh/an, soit la consommation annuelle de la France.

- Une page web moyenne émet 1,76 g de CO₂ par vue (Website Carbon)

- Une application mobile mal optimisée peut consommer jusqu’à 30 % d’énergie en plus sur un terminal (Greenspector, 2022).

Ainsi, chaque requête, chaque ligne de code ou appel réseau contribue à l’empreinte énergétique globale. Le Green Coding vise à limiter cette empreinte grâce à un refactoring énergétique et à des métriques de consommation CPU, mémoire et réseau.

Pourquoi le Green Coding est devenu indispensable ?

Adopter une démarche de Greencode ne se limite pas à une simple optimisation technique : c’est un levier stratégique à la fois environnemental, économique et sociétal. En rendant plus durable et plus « green » la façon dont nous concevons, pensons et faisons tourner nos applications, les bénéfices sont multiples :

- Réduire les émissions de CO₂ liées à la croissance des usages numériques.

- Améliorer l’efficacité énergétique du code et des infrastructures.

- Répondre aux exigences RSE et aux politiques de durabilité des entreprises.

- Réduire les coûts d’exploitation liés aux serveurs, au stockage et au cloud.

- Allonger la durée de vie des équipements (moins de charge, moins d’usure).

- Renforcer l’image de marque écoresponsable et la conformité réglementaire.

Les piliers ou principes fondamentaux du Green Coding

Le Green Coding, ce n’est pas seulement une tendance : c’est une nouvelle façon de concevoir le numérique.

Derrière chaque ligne de code, chaque serveur et chaque fonctionnalité se cache une consommation d’énergie bien réelle.

Réduire cet impact, c’est rendre le numérique plus durable sans sacrifier la performance ni l’innovation.

Le Green Code s’appuie sur plusieurs principes fondamentaux, qui, chacun à leur manière, contribuent à bâtir des solutions plus respectueuses de notre planète :

- Sobriété fonctionnelle : se concentrer sur l’essentiel et éviter la surenchère de fonctionnalités.

- Efficacité énergétique du code : écrire du code qui consomme moins de CPU, de mémoire et d’entrées/sorties.

- Architecture durable : penser des systèmes évolutifs, sobres et faciles à maintenir.

- Infrastructure écoénergétique : choisir des hébergements verts et dimensionner intelligemment les ressources.

- Mesure et amélioration continue : suivre les indicateurs de performance énergétique et corriger les dérives au fil du temps.

Adopter cette approche, c’est faire le choix d’un numérique plus responsable, plus éthique et plus pérenne.

Bonnes pratiques techniques de Green Coding

Privilégier des algorithmes et structures de données efficaces

- Choisir des algorithmes à faible complexité.

- Éviter les itérations redondantes ou les traitements inutiles.

- Utiliser des structures adaptées : hashmaps, arbres équilibrés, flux (streaming) plutôt que stockage complet.

- Appliquer le principe du lazy loading pour n’exécuter que l’essentiel.

- Utiliser des patterns dits green, moins énergivore (/!\ ne pas confondre run time exprimé en secondes ou millisecondes et consommation énergétique exprimé en joules)

- Mettre en place de bonne pratique, pour plus de sobriété : nettoyer le dead code, éviter les doublons, supprimer les boucles inutiles ou infinies, et regrouper les appels multiples lorsqu’ils peuvent être rationalisés.

Réduire les dépendances & artefacts inutiles

- Ne charger que les bibliothèques strictement nécessaires.

- Supprimer les artefacts de build et ressources non utilisées.

- Éviter le code bloat : trop de packages ou frameworks lourds.

- Minifier et compresser les scripts et feuilles de style.

- Utilisation de technologie low tech quand cela est possible. (Ex: utiliser un envoie sms plutôt qu’une notification ou un message sur une application)

Optimiser le pipeline de développement / CI / Tests

- Exécuter uniquement les tests pertinents à chaque commit.

- Paralléliser les builds pour limiter le temps CPU.

- Mutualiser les runners CI/CD et supprimer les tâches redondantes.

- Mettre en cache les dépendances et artefacts réutilisables.

- En débug utiliser des solutions hot reaload

Modularité et isolation des mises à jour

- Adopter une architecture modulaire ou microservices.

- Ne redéployer que les composants modifiés.

- Isoler les mises à jour pour éviter des tests et builds complets.

- Optimiser les tests en local afin d’éviter de multipliés des allers retour entre dev et préproduction.

Réduction des communications réseau / I/O

- Compresser et mettre en cache les données.

- Grouper les appels API et réduire les allers-retours.

- Privilégier les protocoles optimisés (HTTP/2, gRPC).

- Surveiller le volume des échanges réseau.

Monitoring & “green code smells” (détecter les mauvais pratiques énergivores)

- Identifier les mauvaises pratiques énergivores : boucles inutiles, logs excessifs, requêtes non filtrées, multiplicité des appels, boucles avec appels réseau, dead code, doublons, solution trop volumineuse.

- Utiliser des outils comme EcoCode (plugin SonarCube), GreenFrame, Scaphandre, Greenspector.

- Mettre en place un suivi continu de la performance énergétique. (ex : En utilisant l’outils de Firefox)

- Définir des bonnes pratiques de développement dans les projets, sensibiliser les développeurs au green code

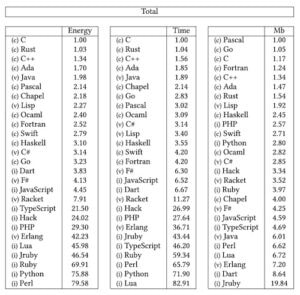

Choisir les langues / runtimes / infrastructures efficaces

- Privilégier les langages sobres : Rust, Go, C.

- Configurer les runtimes (JVM, Node.js) pour limiter la consommation. En fonction des cas de figure on peut en augmentant le runtime de son projet on peut réduire son impact carbone

- Déployer sur un hébergement vert (Scaleway, Infomaniak, AWS Green Region).

- Utiliser des infrastructures écoénergétiques à refroidissement passif ou mix renouvelable.

Gouvernance, culture & process pour pérenniser le Green Coding

Sensibiliser les équipes & former

- Organiser des ateliers Green Code.

- Créer des guides internes d’éco-conception logicielle.

- Former à la lecture des métriques d’efficacité énergétique.

- Organisation d’hackathon pour avoir de nouvelles idées et sensibilisé les nouvelles générations.

Intégrer des critères de durabilité dans les revues de code & tickets

- Ajouter un critère “impact carbone” dans les pulls requests.

- Inclure un indicateur de performance énergétique dans les revues techniques.

- Systématiser l’utilisation d’outils comme EcoCode pendant le développement d’un projet.

Mettre en place un “budget carbone logiciel” ou KPI de consommation

- Fixer un KPI de consommation énergétique par composant.

- Suivre la consommation CPU/mémoire avant et après refactoring.

- Établir un “budget carbone” par version logicielle.

Intégrer dans la roadmap / backlog du produit

- Prévoir des tâches de refactoring durable dans le backlog.

- Planifier des audits énergétiques réguliers.

- Suivre la progression de la sobriété logicielle.

- Libérer du temps au développeur pour assisté à des ateliers, des conférences sur le sujet.

Choisir des infrastructures & hébergement “verts”

- Opter pour des data centers alimentés en énergie renouvelable. (Green Mountain, EvoSwitch, Marilyn)

- Éviter le sur provisionnement de ressources cloud.

- Automatiser la mise en veille des serveurs inactifs.

- Ne pas systématiser le sur taillage de son infrastructure.

Mesurer l'impact : métriques & outils de cacul carbone

Algorithmes “Green Algorithms” pour estimer l’empreinte computationnelle

Le modèle Green Algorithms (Lannelongue et al., 2020) évalue l’impact énergétique d’une tâche selon :

- Le temps d’exécution (t),

- La puissance consommée (P),

- L’intensité carbone du mix énergétique (CI).

Formule : émissions (gCO₂e)=t×P×CI

Ce modèle permet d’estimer la consommation énergétique d’un algorithme ou d’un pipeline complet.

Supposons qu’un serveur exécute un calcul pendant 10 min (environ 0,1667h), que ce serveur consomme 100W (0,1kW) et que son électricité à une intensité carbone de 300 grammes de CO₂e/kWh

Alors la formule serait (gCO₂e) = 0,1667 x 0,1 x 300 = 5gCO₂e

Ce calcule émettrais donc 5g de dioxyde de carbone.

Mesures directes & indicateurs internes

- CPU time par requête

- Consommation mémoire moyenne

- Nombre d’I/O dique et réseau

- Latence et bande passante

- Taux d’utilisation CPU

- Outils spécifiques : oxygenit.io, GreenFrame, WebsiteCarbon.com, …

- Solution intégrée à Firefox pour connaitre sa consomation en Joules.

Comparaisons before/after et suivi longitudinal

- Mesurer avant et après réfactoring son impact carbone

- Calculer les gains énergétiques

- Intégrer ces mesures dans un tableau de bord Green Code

- Valoriser les développements et mise à jour Green

Limites & précautions

- Les mesures restent estimatives (dépendantes du matériel et du cloud provider).

- Toujours documenter les hypothèses : mix énergétique, charge moyenne, durée d’exécution.

- Privilégier une comparaison relative plutôt qu’absolue (avant/après optimisation).

FAQ - Questions fréquentes sur le green coding

Qu'est-ce que le green coding et pourquoi devient-il incontournable ?

Le Green Coding ou cadage vert est une démarche de développement durable logiciel visant à réduire la consommation énergétique des applications.

Il devient incontournable face à la croissance exponentielle des usages numériques et aux objectifs de sobriété énergétique fixé par les entreprises et les politiques publique, mais aussi pour lutter face à la multitude des solutions livrées au travers le monde.

Comment mesurer l’empreinte carbone de son code ?

On peut mesurer son empreinte carbonne en utilisant des outils comme EcoCode, GreenFrame, Scaphandre, ou Green Algorithms. On peut ajouter à cela la surveillance des métriques de consommations CPU, mémoire, bande passante, …

En comparant les résultats avant/après on peut facilement se rendre compte des économies faites.

Quelles sont les bonnes pratiques de green coding pour les développeurs ?

- Écrire du code simple, optimisé et peu redondant.

- Réduire les dépendances et traitements inutiles.

- Optimiser les appels réseau et I/O.

- Mesurer régulièrement la consommation énergétique du code.

Quels outils ou frameworks aident à coder de manière plus éco-responsable ?

Tout un panel d’outils est à notre disposition de nos jours, des outils comme EcoCode (extension SonarCube), Greenframe (analyse de pages web), Cloud Carbon FootPrint (analyse des usages cloud)

Le green coding a-t-il un impact sur la performance des applications ?

Oui, mais le plus souvent le Green Code à un impact positif sur les performances d’une application. En effet en optimisant un projet pour le Green Code on le rend plus rapide, plus léger et moins coûteux à exécuter. La sobriété numérique à un lien très fort avec la performance logicielle.

Consultant Technique et Développeur, Expert en cycle de vie des solutions digitales